Auf ihrer letzten Fahrt am 3. Januar 1970 erreicht die Bahn von Werben kommend den Bahnhof Ruben-Guhrow

Foto: Walter Zimmermann, Ruben

Siehe auch Stog - Der Schober 2007

Mit der Bahn

durch den Berg – 1897

Geschichten aus

der Zeit, als man die Spreewaldbahn erbaute

Vor 2000 bis

3000 Jahren stand auf dem Burger Schlossberg eine bronzezeitliche

Befestigungsanlage, welche auf

die Lausitzer Kultur zurück gehen soll. Die letzte Burg vor etwa

1 000 Jahren baute dann die zuvor eingewanderte

slawische Bevölkerung. Der heutige Restberg stellt somit ein

Bodendenkmal allererster Güte dar. Schon „Stog 2006“ berichtete über die

archäologischen Ausgrabungen an seinem Fuß, die in Vorbereitung auf den

Bau der heutigen „Bismarckschänke“ erfolgten und über dabei entdeckten

Funde aus der Bronzezeit.

Der Berg hat sich

wohl seit dem Untergang der burgenbauenden Kulturen nur wenig verändert.

Doch in der Zeit des Industrialisierungsschubs in Deutschland und

der allgemeinen Eisenbahneuphorie vor etwas mehr als 100 Jahren, wovon

auch der Spreewald profitieren wollte, wurde er

„demoliert“.

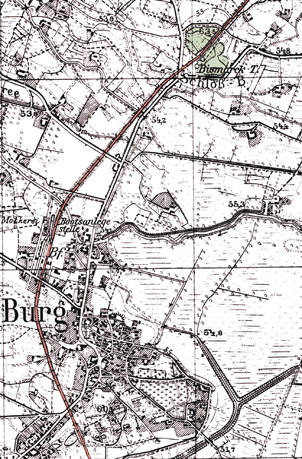

Mitten durch den

Schlossberg führte man die Gleise der heute bereits wieder

verschwundenen Spreewaldbahn hindurch und benutzte den Sand des

Einschnittes am Berg für den Bau des Bahndamms nach Schmogrow.

Als der Bau der

Bahn begann, gab es bereits Gegenwind zum Durchschneidungsprojekt.

Am 12. April

1897 traf man sich in Burg am Schlossberg zu einer hochrangigen Beratung[1].

Anwesend waren der Geheime Ober-Regierungsrat Persius und der Geheime

Regierungsrat von Moltke aus dem Königlichen Ministerium der

geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, der Direktor

der vorgeschichtlichen Abteilung des Berliner Museums, Dr. Voss, der

Provinzial-Konservator für Brandenburg, Landesbaurat und Geheimer Baurat

Bluth, von dem königlichen Ministerium für die öffentlichen Arbeiten,

Geheimer Ober-Regierungsrat Francke, Geheimer Baurat von Dremming und

von der Regierung in Frankfurt an der Oder der Geheime Regierungsrat

Baudouin sowie der Geheime Baurat Kröhnke. Als Vertreter des Kreises

Cottbus nahm der Landrat

Freiherr von Wackerbarth und sein Amtskollege aus dem Lübbener Kreis,

Graf von der Schulenburg, an der Beratung teil.

Seitens der

Königlichen Eisenbahndirektion in Halle waren der Regierungs- und

Baurat Bischof, Regierungs-Assessor

Kosak und endlich der Bauunternehmer Becker nach Burg gekommen.

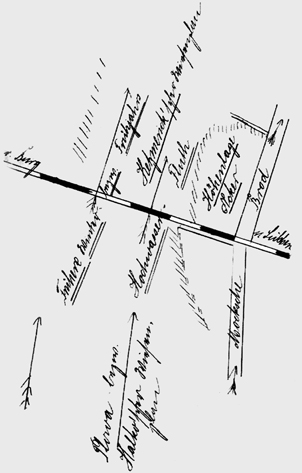

Sie trafen sich also an Ort und Stelle, um „die in Aussicht genommene

Durchschneidung des Schlossberges“ erneut zu diskutieren. Der

Unternehmer Becker hatte den Verlauf der Strecke anschaulich abgesteckt.

Zunächst erklärten übereinstimmend die Vertreter der Ministerien und der

Frankfurter Regierung, dass die abgesteckte Streckenführung rund 100

Meter vom westlichen Fuß des Schlossberges entfernt, „die Äußere

Gestaltung dieses altehrwürdigen Denkmals der Vorzeit wesentlich

beeinträchtigen“ würde. Es wäre möglich, dass man der abgesteckten

Linie, nach den im Protokoll näher genannten Gesetzlichkeiten, die

„landespolizeiliche Genehmigung versagen“ würde.

Sodann

diskutierten die Herren andere Streckenvarianten. So die Umgehung des

Berges an seiner östlichen Seite – was jedoch für alle Beteiligten wegen

„der sich an der Örtlichkeit und Kostspieligkeit der Ausführung ergebene

Schwierigkeiten nicht wohl in Betracht kommen könnte.“

Bliebe also nur,

die Strecke westlich um den Berg herum zu führen „unter Vermeidung

jeglichen Einschnittes“.

Das Veto kam nun

von Seiten des Landrats Graf von der Schulenburg. Die niedrig liegenden

Wiesen auf dieser Seite erfordern, bedeutende Erdmassen für den Bahndamm

aus weiterer Entfernung heran holen zu müssen. Der Bau würde sich um bis

zu 30 000 Mark verteuern. Und diese Verteuerung würde den „wenig

leistungsfähigen Kreis Lübben, auf dessen Kosten die Kleinbahn

hergestellt werden sollte, übermäßig belasten“. Der Kreis Cottbus war

aus der Beteiligung an diesem Bahnprojekt bereits ausgestiegen.

Dieser Einwurf

„erschien“ den anderen Konferenzteilnehmern „nicht ungerechtfertigt“.

Auch Unternehmer Becker hatte Argumente gegen die westliche Linie. Der

Schlossberg befinde sich im Privateigentum, an dem er sich das

Vorkaufsrecht gesichert habe, und es gebe keinerlei gesetzliche

Bestimmung, „auf Grund deren die Entnahme von Erde aus dem Schlossberg

gehindert werden könnte“. Er könne nicht garantieren, dass der Berg

erhalten bliebe, auch wenn die Kleinbahn herum geführt werden sollte.

Man versuchte

einen Kompromiss zu finden zwischen den Unternehmerinteressen einerseits

und dem Bemühen, „die Gesamterscheinung [des Berges] thunlichst wenig zu

beeinträchtigen“, und seinen Bestand auf Dauer zu erhalten.

Da die Umwallung des Berges 55 bis 60 Meter weiter östlich des ursprünglich gedachten Durchstichs bereits stark in der erforderliche Breite abgetragen war, leicht ansteigende Böschungen vorhanden waren, über die ein „Fahrweg“ führt, entschied man sich, die Bahnstrecke hier durch zu legen. Dem Unternehmer solle die Entnahme von Erde auf der durchschneidenden Strecke gestattet werden, wenn er gleichzeitig versichere, die übrigen Teile des Schlossberges in ihrem ursprünglichen Zustande zu belassen. Der Unternehmer Becker erklärte sich dazu bereit.

Diese Strecke

wurde schließlich gebaut und brachte viele wertvolle, heute leider zum

Teil verschollene, archäologische Funde hervor.

© Rolf Radochla 2012

[1]

Eine Abschrift zum Aktenvermerk über diesen Vorgang

befindet sich im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, Bestand 3B

der Regierung Frankfurt an der Oder,

Abt I Verkehr, Aktennummer 649.

Dieser Beitrag erschien im

Stog - Der Schober 2012

Müller von Schönaich auf Werben – ein Gegner der Spreewaldbahn?

Geschichten aus der Zeit, als man die

Bahn erbaute

In seiner Chronik der

Spreewaldbahn stellt Harald Großstück 1988 ( Seite 8) fest, „ Die

meisten Gegner (des Bahnbaus) waren im Landkreis Cottbus versammelt ...

Der Kreistag beschloß am 18. August 1896, den Bau nicht zu unterstützen

... Der Major (a.D.) Müller von Schönaich – Werben

sprach von Überschwemmungsgefahr,

Dorfdurchtrennungen, Feuergefährlichkeit und Durchschneidung von

Gutshöfen ... Man wollte mit allen Mitteln den Bau verhindern, was

offensichtlich zu einem Kleinkrieg gegen die Bahn führte.“

Zwei dicke Aktenbände

im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, Rep 3 B Regierung Frankfurt

a./O. Nr. 649 u. 650 Abt. I Verkehr, aus jener Zeit des Bahnbaus

scheinen diese Ansicht zu stützen.

Da gibt es eine

Beschwerde an das Cottbuser Landratsamt von dem Major a.D., weil der

Bauunternehmer des Bahnbaus auf einem Grundstück nahe dem

Guhrow-Werbener Wege (Sand-Gruben-Terrain genannt) eigenmächtig Material

für den Bau des Bahndammes entnommen und dabei auch einige Kiefern

beseitigt habe und nun ihm und den anderen Besitzer „selbstredend“ eine

Entschädigung zustehe. Eine weitere Beschwerde mit ähnlichem Inhalt

legte Bernhard Kruschwitz im Namen des Gemeindekirchenrates vor. Es gab

jedoch eine Absprache zwischen dem Bahnbau-Unternehmen und dem Werbener

Ortsvorsteher (Bürgermeister) zur Nutzung des Terrains

zum Preis von 150 Mark.

Worum ging es? Dieses

Grundstück war offensichtlich die Kiesgrube für Werben. In der

Separation wurde sie weder verzeichnet noch benannt, im Grundbuch steht

die Fläche ebenso nicht drin und auf Katasterkarte ist es als

Gemeinbesitz aller Dorfbewohner bezeichnet.

Der meiste Kies daraus wurde wohl für die

Reparaturen und Bauten der Kirche,

der Schule und der Küsterei verwendet

wurde, war aber auch sonst allen anderen Dorfbewohnern zugänglich.

Jedoch hatte sich eingebürgert, das Grundstück als zur Kirche gehörig

anzusehen, deren Patron zu dieser Müller von Schönaich hieß. Deshalb

erkannte der Genannte die Abmachung der Bahn mit dem Ortsvorsteher nicht

an.

Landrat von

Wackerbarth schlug dem Regierungs-Präsidenten in Frankfurt a.O. vor, die

Beschwerde „pure“ abzuweisen: „Die Behauptung des Majors a.D. Müller von

Schönaich, das keinerlei Abkommen mit den Beteiligten getroffen sei, ist

unrichtig.“ Die Beschwerde als solche bezwecke „lediglich eine Hinderung

des Bahnbaus. Auch der Kirche oder Schule steht m.E. (des Landrats) ein

Eigentumsrecht nicht zu … Die Bahneigentümer hatten demnach

nur mit der Gemeinde, nicht mit den

einzelnen Nutzungsberechtigten zu varhandeln…“

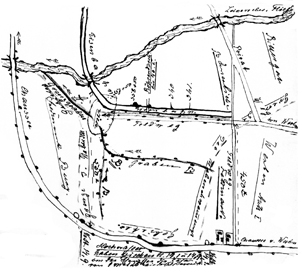

In einer weiteren Beschwerde vom 19. Juli 1989

geht es dem Major a.D. Müller von Schoenaich vor allem um den

Hochwasserschutz. Seine Argumentation zielt vor allem auf die Vorflut im

Bereich des Leineweber-Fließes, an dem zwischen Burg und Werben

umfangreiche Überflutungsflächen liegen – nebenan auf der Skizze von

Beschwerdeverfasser bildlich dargestellt.

Erstens seinen einige

Gräben (z. B. Skizze Graben B) völlig vernachlässigt, wogegen der

Gemeindevorsteher wenig getan habe.

Die

Burger hätten zweitens den Grenzgraben (A.) um circa ½ Meter hoch

verwallt. Ein weiterer Abzugsgraben zwischen dem neuen Bahndamm und dem

Feldwege daneben sei völlig verfallen. Viertens sei auf der nördlichen

Seite des Bahndammes gar kein Graben angelegt und es gäbe nur einen

einzigen Röhrendurchlass von 30 bis 40 Zentimeter Durchmesser durch den

Damm, der auf keinem Fall bei Hochwasser ausreichen würde. Im Fazit ist

der Major der Meinung: Durch die im vorigen Jahr (1897) stattgehabten

Überschwemmungen ist zur erwiesen, dass die Hochwasser durch den

Bahndamm vorgestaut werden und sich nicht mehr über das bisherige

Überschwemmungsgebiet bis zur Chaussee reichend, ausbreiten kann. Die

Einführung von Flutöffnungen bei der Station 359 und 361 der Bahntrasse

seine unbedingt erforderlich. Da zusätzlich die Chausseebrücke bei Burg

zu schmal und zu niedrig sei, steht das Hochwasser an der Straße 1 ½

Meter und darüber hinaus hoch.

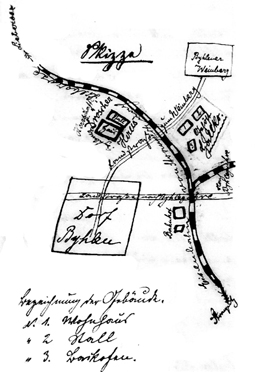

Stog - Der Schober 2012

Skizze der Beschwerdeführer um

Müller von Schönaich zu Werben

gegen den Bahntrassenverlauf am Leineweberfließ vor Burg;

Quelle BLHA wie oben

Das Heu und die Flut

Saccasne

Ja, die Spreewaldbahn brachte den Verkehr in

Schwung, rückte den Spreewald an die allgemeinen Entwicklungen heran,

förderte Handel und Tourismus. Alles Positive Auswirkungen auf unsere

Region. Aber es ist nun einmal auch so, dass jeder Fortschritt ebenso

Nachteile gebiert. Der Bahndamm durch den Spreewald änderte an vielen

Stellen den gewohnten Jahresablauf, die normalen Hochwässer, mit denen

die Spreewälder jahrhundertelang lebten, breiteten sich nun ganz anders

aus als vorher. Wassermassen wurden an einer Seite des Bahndammes

aufgehalten und fehlten auf der anderen. Müller von Schönaich auf Werben

forderte ja gerade deshalb größere Flutöffnungen im Bahndamm, um die

alten Flutverhältnisse, die man im Wesentlichen beherrschte, wieder

herzustellen.

Ein ähnliches Problem gab es in Saccassne. Das

Fließ „Mocksche Brod“ oder „Broda“ trat regelmäßig im Winter und

Frühjahr über die Ufer und überschwemmte die niedrig liegenden Wiesen.

Dann kam der Bahndamm. Der sperrte die nördlich gelegenen Wiesen vom

Wasser ab. Ortsvorsteher Ketzmerick in Saccasne besaß genau dort seine

Wiese, die, wie er zu Protokoll gab im Cottbuser Landratsamt, so

beschaffen sei, dass sie die Hochwässer aus dem Fließ brauche, damit

ausreichend und qualitativ gutes Heu geerntet werden könne. Ketzmerick

sprach von einer Wertminderung der Wiese und fordert dafür Entschädigung

oder eine große Flutöffnungen im Damm, die die alten Flutverhältnisse

wieder herstellt. Da man ihm diese Wertminderung nicht zugestehen wollte

rechnete er vor: „… der Verlust beträgt in dem vergangenen Erntejahr

mindestens 12 – 15 Centner. Bei fortgesetzter Entziehung des Wassers

würde sich der Ertragsausfall noch erhöhen. Die mir hier durch

erwachsene jährliche Vermögensschädigung beläuft sich auf mindestens

40-50 Mark…“

Die Gegenseite hatte weiter argumentiert, das

seine Wiese doch weiterhin vom „Mockschen Brod“ bewässert werde. Das sei

eine falsche Behauptung, kontert Ketzmerick, „… sie läßt eine völlige

Unkenntnis … der bestehenden Verhältnisse..“ erkennen. Zwischen seiner

Wiese und dem Fließ liegt eine höhergelegener Acker, der gerade dies

verhindert, wie seine beigefügte Skizze verdeutlichen soll.

Offensichtlich hat diese Beschwerde zu Nichts

geführt. Doch Ketzmerick gibt so schnell nicht auf. Eine zweite gleichen

Inhalts wird kurz danach protokolliert. Ketzmerick bietet

Gesprächsbereitschaft und regt die Begutachtung durch Sachverständige

an. Er benennt vierzehn Zeugen, die alle seine dritte Beschwerde mit

unterzeichnen und seine Kernaussage stützen: Der Bahndamm entzieht

seiner Wiese das jährliche Hochwasser, was zur Ertragsminderung führt.

Leider schweigen die Akten im Brandenburgischen

Landeshauptarchiv darüber, wie der Streit entschieden wurde.

Stog - Der Schober 2013

Das Rüttelgrundstück

Byhlen

Es war einmal ein gewisser „Anbauer“ Gallko, der

mit seiner Frau auf einem kleinen Hof mit Wohnhaus, Stall und Backofen

besetzt, abseits von seinem Dorfe Byhlen lange Zeit ruhig und

beschaulich lebte. Zu den Dorfversammlungen, auf denen die Neuigkeiten

und Bestimmungen bekannt gemacht und Verhandlungen geführt wurden,

gingen die beiden meist nicht hin. Und so störte sie auch so manche

Erregung nicht, die der Neuerungen wegen im Dorfe entstanden.

Doch eines Tages kam

die Neuerung zu Ihnen und hinterließ tiefe Spuren im Sand:

Eisenbahngleise der Lübben-Cottbuser-Kreisbahn. Eines führte von

Straupitz

nach Lieberose und ein anderes zweigte

nach Byhleguhre ab, beide nahe dem Gallkoschen Grundstück.

Nun hatte Gallko triftige Einwände gegen den

Bau. Mit einer Eingabe wurde er im Oktober 1898 abgewiesen — natürlich,

weil er an den Verhandlungen in seiner Gemeinde nicht teilnahm und

demzufolge seine Einwände in der gesetzlichen Frist noch gar nicht

bestanden.

Nun aber lagen nicht nur Gleise, sondern fuhren

auch die ersten Züge, um zum Weiterbau der Strecke Lehm, Kies und

anderen Materialien an die Bahnbaustelle zu bringen. Immer vorbei an

Karl Gollkos Haus, Stall und Backofen mit den „schwer beladenen Zügen“,

wie Gallko in einer zweiten Beschwerde vom 7. Februar 1899 schrieb, „

... durch deren Erschütterung mir bis jetzt unübersehbarer Schaden

zugefügt wird, an Mauerwerk und Ziegeldach.“ Ständig fiel Mörtel vom

Dach, bröckelte es aus den Fugen der Wände.

Der Beschwerdeführende forderte Schadenersatz,

behauptete von der Planfestsetzung nichts gewusst zu haben und

beantragte eine „Ueberzeugung an Ort und Stelle“.

So rückte Ende desselben Monats der Direktor vom

Amt Straupitz, Graf Homrath und der Ortsvorsteher Melcher bei Gallkos

an, um die Lage zu prüfen. Anwesend war aber nur Frau Gallko. Was der

Graf zu sehen glaubt schrieb er später nieder:

„Das massive Haus steht 14 Meter von den

Eisenbahngleisen entfernt, es steht circa 25 bis 26 Jahre … die Wände

des Hauses sind schwach und scheint bei dem Neubau desselben besonders

schlecht bindender Kalk verwendet worden zu sein. Die Wand der

Wetterseite zeigt einige Risse…, welche bei Gebäuden von schlechter

Beschaffenheit häufig zu beobachten sind. Besonders leidet das Dach des

Hauses, wo sich der verwetterte Kalk löst und herab bröckelt Eine

Beeinträchtigung durch die Eisenbahn liegt hier nicht vor“, es sei denn,

„daß durch die schwache Rüttelung der vorüberfahrenden Züge, der sich

bereits gelöste Kalk vom Dach herunter fällt.“

„… der vor 15-16 Jahren erbaute Stall besteht

aus Fachwerk und hat auffallend schwache Wände, besonders schwach sind

die beiden oberen Theile der Giebelwände, welche in Folge ihrer wenigen

Tragkraft unter der schweren Ziegelbedachung aus ihrer Lage getreten

sind. Eine Beeinflussung … durch das Fahren der Eisenbahn (liegt)

ebenfalls nicht vor“. Eine Beeinträchtigung hat also „ bisher nicht

vorgelegen, kann aber nach einiger Zeit eintreten, weil die schon

gänzlich aus ihrer Lage gedrängten Giebel durch die geringste Rüttelung

nachgeben und schließlich gänzlich herausfallen werden.“ Der Stall ist

26 ½ Meter von den Gleisen entfernt.

Und der Backofen, acht

Meter von der Bahn entfernt,

habe zwar einige Risse, diese können

aber auch nicht von der Bahn verursacht worden sein.

Was jedoch die Einladung zur

Planfestsetzungs-Diskussion in der Gemeindeversammlung betrifft, bekam

der Ortsvorsteher Melcher nach seinem Befragen wohl „rote Ohren“. Er

hatte Gallko wohl doch nicht eingeladen, weil „der Beschwerdeführende …

keine Grundstücke (habe), welche an den Bahnkörper angrenzen und konnte

er bei dem Bahnbau keine Einwände erheben.“ Und tatsächlich verläuft

zwischen Gollkos Grundstück und der Bahn noch eine „Trift“.

Gallkos Einwände wurden erneut abgewiesen. Nicht

bekannt ist, ob die „schwachen“ Gebäude dort vor der Zeit zusammenfielen

und Gallko eventuell unter sich begruben. Die wieder eintretende Ruhe

nach der Einstellung der Spreewaldbahn wird er wohl trotzdem nicht mehr

erlebt haben.

Stog - Der Schober 2013

Ruben-Guhrow

Mühlenverpächter und Landwirt Christian Quetk hatte in Guhrow ein Grundstück an der Chausseekreuzung Cottbus-Burg mit der Straße Ruben-Guhrow für 13 000 Mark gekauft, welches mit mehreren Scheunen und, wie er sagte, mit einem Gast- und Wohnhause bebaut sei.

Als man die Spreewaldbahn zwischen Burg und Cottbus zu bauen begann, bemerkte Quetk im Planfeststellungsverfahren, dass diese in der Gemarkung Guhrow entlang der Chaussee und somit direkt über sein Grundstück am Wohnhaus vorbei geführt werden sollte.

Zunächst erhob er Einspruch und forderte, die Bahntrasse über unbebaute Grundstücke zu legen, da man so auch nach Briesen käme. Die Strecke wurde jedoch nicht geändert.

Zu den ersten Verhandlungen der Bahnunternehmer mit den Grundstücksbesitzern erschien Quetk nicht. Deshalb wurde er per Kreisblatt nochmals dazu aufgefordert unter Androhung einer möglichen Enteignung (Stog 2009, S. 110).

Im April 1898 kam es dann doch zu Verhandlungen mit Christian Quetk. Er genehmigte den Bau der Bahnstrecke auf seinem Grundstück, erhob aber hohe Forderungen zur Entschädigung: Einen gepflasterten Überweg zu seiner Haustür und zwei gepflasterte Überfahrten zu seinem Hof von der Chaussee aus über die Gleise, eine Mark für jeden in Anspruch genommenen Quadratmeter seines Grundes – insgesamt waren wohl um 4 900 Quadratmeter für die Bahn vorgesehen – sowie 3 000 Mark Entschädigung für die durch den Bahnbau entstehende Wertminderung seines Grundstückes.

Seine Forderungen wurden im Termin protokolliert, was Quetk sogleich dahingehend interpretierte, dass seine Forderungen diskutierbar wären. Aber das Gegenteil war tatsächlich der Fall. Der Lübbener Kreisausschuss als Bauherr sagt: „Unannehmbar!“ – und leitet das Enteignungsverfahren ein, was man Quetk sofort mitteilte.

Die Felle begannen für ihn davon zu schwimmen. Da hört der Betroffene von Verhandlungen des Kreisausschusses mit der Berliner Bank über den Verkauf der Spreewaldbahn. Quetk griff nicht zum vermeintlich rettenden Strohhalm sondern zur Schreibfeder, weil er glaubte, in der Berliner Bank einen neuen Verhandlungspartner gefunden zu haben, und er bot ihr sein Gehöft mit allem Drum und Dran für 12 000 Mark zum Kauf an und zwar als Bahnhofsgebäude für den Haltepunkt „Ruben-Guhrow“.

Als von dort keine Antwort erfolgte, wandte sich Quetk an die Frankfurter Regierung, trug in einem weiteren Schreiben seine ursprünglichen Forderungen und das Berliner-Bank-Angebot nochmals vor. Er behielt sich aber vor, den Bahnbau mit allen Mitteln zu hindern, falls man nicht auf seine Forderungen eingehe. Was man natürlich nicht tat.

Der Regierungs-Präsident ließ dem Quetk über den Landrat wissen, dass der Enteignungsprozess gegen ihn vorangetrieben werde und er im Übrigen jegliche Bahnbauhinderungen zu unterlassen habe.

Intern amüsiert man sich über Christian Quetk. Der Lübbener Landrat teilt dem Regierungs-Präsidenten ein weiteres Detail mit: „… der von ihm [Quetk] selbst gezahlte Kaufpreis ist nach seiner eigenen Angabe nur durch die Vorspiegelung erzielt worden, auf dem Grundstücke ruhe eine Schankkonzession…“ Das hatte Christian während der Aprilverhandlungen blauäugig ausgeplaudert. Seine Forderung: „Ich will an dem Grundstücke Nichts verdienen – geschädigt will ich aber auch nicht werden!“, kam zu spät und richtete sich an die falschen Leute, er war bereits beim Grundstückskauf geschädigt und betrogen worden.

Stog - Der Schober 2013

Die Bahnstation Ruben-Guhrow

in den 30er Jahren

Foto: Walter Zimmermann, Ruben